わたしたちのデザイン経営STORY

2025.04.24

カルチャー推進から事業成長へ。ウエディングパークの組織デザイン【わたしたちの「デザイン経営STORY」 #4】

デザイン経営とは、「デザインの力を、ブランドの構築やイノベーションの創出に活用する経営手法」のこと(特許庁)。

本記事では、ウエディングパークがデザイン経営の一環として進めている「組織デザイン」と、その中心にある「カルチャー」に焦点を当てます。

同社ではカルチャーの育成に注力するために、2021年に「カルチャーデザイナー」の役職を新設。カルチャーをデザインの視点から形づくり、組織の成長に結びつけています。

カルチャーデザイナーが加わることで、組織にどのような変化が生まれたのか。経営陣との連携や具体的な成果について、3年間カルチャーデザイナーを務めてきた笹原光さんに伺いました。

そして記事の後半では、国内最大級のデザインカンファレンス「Designship 2024」において笹原さんが登壇したディスカッション「未来を創るための組織デザイン」の抜粋をお届けします。

■ プロフィール

株式会社ウエディングパーク 笹原 光

2021年、ウエディングパークにデザイナーとして新卒入社。ウェブデザイナーを務める傍ら、組織カルチャーを会社の圧倒的競争力にする「カルチャー推進室」を兼務。現在は、デザインの発想で経営に貢献するBDO(Beyo-nd Design Officer)、デザインマネージャー、そして会社初のカルチャーデザイナーを務める。

カルチャーの価値を発見し、共感につなげるデザイン

── 笹原さんが務めている「カルチャーデザイナー」の役割を教えてください。

笹原:カルチャーデザイナーの役割は、カルチャーにおいて新たな価値の種を見つけて、共感される「カタチ」にすることです。経営陣に伴走しながら、社内のカルチャーにおける課題を発見し、戦略を考えて戦術に落とし込むまでを一貫して担当しています。

▲ 株式会社ウエディングパーク BDO(Beyo-nd Design Officer) カルチャーデザイナー 笹原光

── 笹原さんがカルチャーの取り組みに関わるようになったのは、何がきっかけでしたか?

笹原:入社した翌月に「カルチャー推進室」のメンバーを募集していると聞いて、迷わず手を挙げたことです。

カルチャー推進室は「会社のカルチャーを『圧倒的競争力』にする」をビジョンに掲げて、カルチャーを浸透させるために社員総会の運営などの活動をしています。

── 入社直後からカルチャー推進に興味を持ったのは、なぜだったのでしょうか。

笹原:当時、デザイナーの主な業務はウェブデザインで、カルチャー推進室にデザイナーが入ったことはありませんでした。しかしデザインを活かせば、プロダクトだけでなく、プロダクトを生み出す組織をも育てられるはずだと考えたんです。そこで「カルチャーをデザインします」と宣言してカルチャー推進室に入りました。

── それだけウエディングパークのカルチャーに思い入れがあったんですね。

笹原:そうですね。私がウエディングパークに入社した理由として、経営理念とビジョンに強く共感した点や、チームで取り組むことを重視していた点が挙げられるのですが、それってまさに「カルチャー」なんですよね。 でもカルチャーを感じられることを楽しみに入社したら、コロナ禍で全社イベントが全てオンラインで実施されていて、想像していたよりもカルチャーを体感できずにいたんです。入社前のイメージとギャップがあったことも経営陣に率直にお伝えした上で、他の社員とのつながりを感じられる場の設計を提案していきました。

▲ カルチャー推進室の主な活動の一つ、半期に一度の社員総会にて、カルチャー推進室のメンバーで撮影

── 入社して約半年後には、社内初の「カルチャーデザイナー」に就任されました。きっかけは何だったのでしょうか?

笹原:2021年10月に、ウエディングパークがデザイン経営を導入したことです。デザイン経営の一環として「カルチャー」の強化に取り組むために、カルチャーデザイナーのポジションが新設され、抜擢していただきました。

── カルチャーデザイナーとして実施してきた取り組みを教えてください。

笹原:継続して取り組んできたのが、経営メッセージとして社内で共有するスローガンのデザインです。この他に、オフィスのリデザインとコーポレートサイトの刷新、全社イベントを手がけてきました。

どの仕事においても、デザインを単に「視覚的な形にすること」にとどめず、課題やニーズの発見から受け手とのコミュニケーション設計、体験の創出に至るまで、その価値を最大限に発揮できるよう意識しています。

▲ 刷新したコーポレートサイト。経営理念として掲げる「結婚を、もっと幸せにしよう。」とはどのような状態なのかを視覚的に伝えられるように、「ふたり」が出会い、共に人生を歩んでいく様子を映像で掲載している

経営陣と社員が互いに共感し、同じ未来に向かうスローガン

── カルチャーに関して特に手応えを感じている取り組みを教えてください。

笹原:社内の変化を最も強く感じているのが、スローガンのデザインです。スローガンは会社が進みたい方向性を踏まえて半年ごとに社長が決定し、全社員が集まる社員総会の場で、ビジュアルと共に発表されます。

カルチャーデザイナーが設置される以前は、毎回違うデザイナーがビジュアル化していました。これをカルチャーデザイナーが一貫して担当することになり、3年にわたって担当しています。

── スローガンに関してはどのようなデザインをしているのでしょうか。

笹原:当初の依頼はビジュアル化のみでしたが、スローガンが社内により浸透するように、デザイナーが関わる幅を広げてきました。現在では、理想から逆算したり具体と抽象を行き来したりするデザイナーの強みを活かしながら、スローガンの検討から発表時の体験まで、経営陣に伴走しながら進めています。

── 笹原さんがスローガンのデザインを手がけるようになったことで、社内にどのような変化を感じていますか?

笹原:スローガンが社内に浸透するスピードと熱量がどちらも上がっていると感じます。スローガンを発表した翌日には、発表を受けて自分はどう考えたか、どのように行動していくかをシェアする場が各部署で設けられて、あっという間に全チームの合言葉になっているんです。経営陣から発表されたスローガンをただ聞くだけでなく、自分ごとに落とし込む習慣ができてきたように思います。

社内からは「なぜ今このスローガンで、このビジュアルにしたのかが共有されるので、経営陣の思いが伝わりやすくなった」「経営陣の考えと、それを表現する言葉やビジュアルのつながりが強くなった」といった声を聞けるようになりました。

▲ 2023年下半期のスローガン。笹原さんが初めて検討の段階から関わった。「ビジョン実現に向けてわくわくしながら、切磋琢磨のレベルを上げていこう」との思いが込められている

── スローガンを決定する前からデザイナーが関わることに、どのような意味があると考えていますか。

笹原:スローガンにまとまる前の「思い」の部分から社長に伴走することで、言語化されていない温度感をスローガンに反映できると考えています。

スローガンが決まった状態でビジュアル化を依頼されると、社長が何を思ってこの言葉にたどりついたのか、思考の変遷を共有することはできません。この道のりを一緒にたどるようになったことで、社長の思いを五感で受け取ってもらえるようにビジュアル化できるので、デザインの価値をより発揮できていると感じています。

── 「思い」の部分から伴走するとは、具体的にどのようなプロセスなのでしょうか?

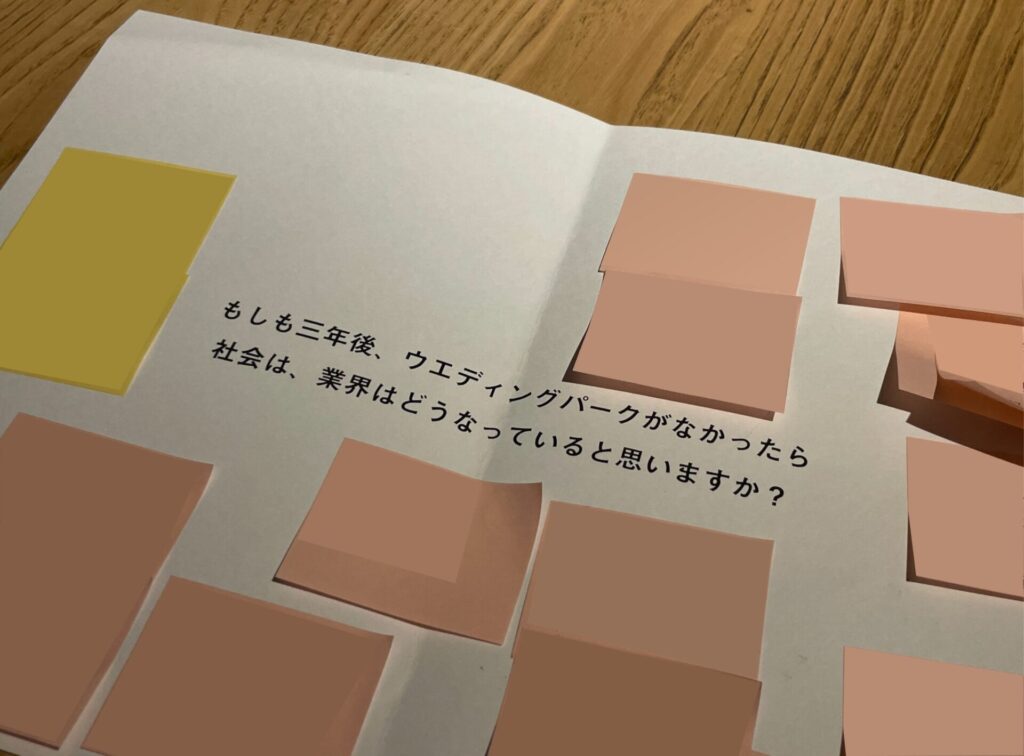

笹原:ビジョンを実現した状態をイメージした上で、理想と現状とのギャップを考えてスローガンに落とし込む、バックキャスティングの思考法を取り入れました。

社長には「ビジョンを実現したとき、壇上でどのようなスピーチをしていると思いますか?」「もしも三年後、ウエディングパークがなかったら、社会と業界はどうなっていると思いますか?」といった具体的なイメージを持てる問いを投げかけることで、無意識に強調している部分を探っていくんです。

そうすることで、理想が実現した状態をさまざまな角度から深掘りしながら、原体験が紐付いた社長の思いを引き出せるよう意識しています。

▲ 社長とのディスカッションの様子。ひたすら発散し、核となる思いを見出した上で、スローガンとビジュアルに落とし込んでいく

── 社員総会でのスローガン発表に関しては、どのように設計しているのでしょうか。

笹原:私が入社した当初は、社長がスローガンを発表して終了だったのですが、現在はスローガンにまつわるムービーを用意しています。ムービーにもスローガンにまとまる前の「思い」の部分を踏まえて社長のメッセージを反映させることで、社長の感情が社員にリンクするように設計しています。

▲ 社員総会におけるスローガン発表の様子。社員の感情を高めた状態でスローガンを発表できるように設計

カルチャーを会社の競争力にし、事業成長につなげる

── これまでの3年間、カルチャーデザイナーとして会社にどのような貢献ができていると考えていますか?

笹原:社内環境が複雑化するなかで、カルチャーデザインを通じて組織全体をつなぐことに貢献できていると考えています。

例えば、以前は社員と経営陣との距離が近かったため、スローガンが伝わりやすい状況でした。しかし現在では部署や事業の増加に伴い、スローガンを全社員に届ける難易度が格段に上がっています。そのような状況でも、共通のスローガンを掲げて組織の一体感を保つために、デザインが欠かせないと実感しています。

── カルチャーデザイナーとして今後目指していきたいことを教えてください。

笹原:社外から見ても「ウエディングパークは、カルチャーが競争力だよね」と言っていただけるくらい、カルチャーを会社の圧倒的な強みにしたいと思っています。そのために、事業成長とカルチャー推進の両輪で会社を前進させる方針を、体現できる存在になりたいです。

── 事業成長とカルチャー推進を結びつけるには、どのような方法を考えているのでしょうか。

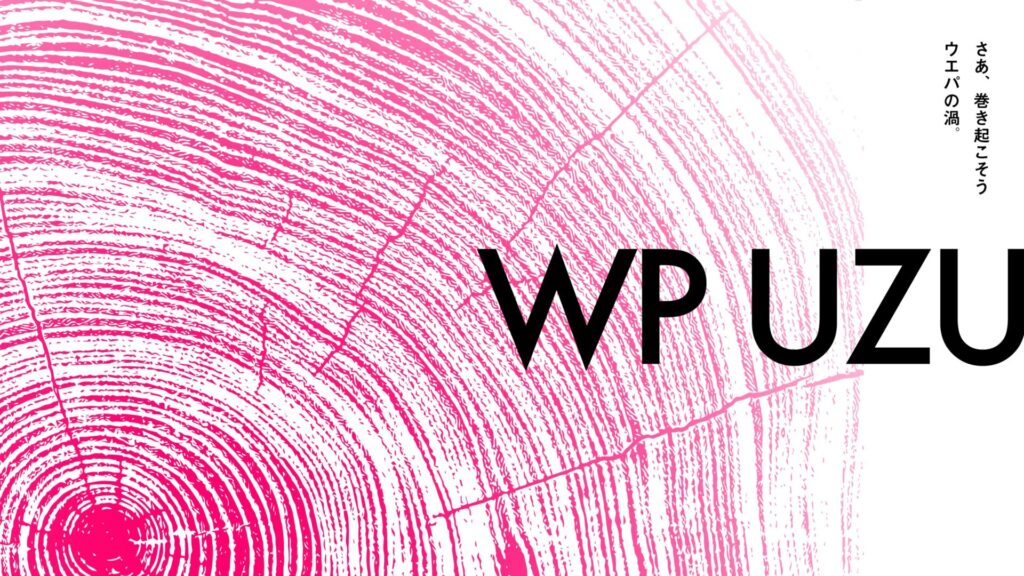

笹原:例えば、スローガンの活用です。2024年10月に発表したスローガンは、カルチャーを事業成長につなげるために、これまでと異なる方法で制作しました。

▲ 2024年10月から掲げている最新のスローガン「UZU」。これまで会社が育ててきたカルチャーを軸足に、ウエディングパークから社会に対して「渦」を広げていく意志が込められている

笹原:これまではビジョンの実現から逆算してスローガンを制作していましたが、今回は経営陣が定量的な全社目標を決断する中で、意見交換をさせていただきました。

全社員が日々追求できる定量目標を掲げ、その目標にリンクしたスローガンを作ることで、全社の戦略への理解度を高め、事業成長とカルチャーを結びつける試みです。

── スローガンに事業成長とカルチャーの両方を結びつけることで、経営陣の掲げた定量目標と、社員の日常的な行動をつなげられるんですね。

笹原:そうですね。カルチャーデザイナーは経営陣との関わりが多い立場なので、社員と経営陣の両方の視点に立ち、両者をつなげたいと考えています。そのときに重要なのは、無理やりつなげるのではなく、お互いから共感を引き出すこと。そのためにデザインの活用が有効だと感じています。

私にとってデザインの好きなところは、無理に押し付けたり説得したりせずに、デザインを受け取った人から感情の動きや行動の変化を引き出せる点です。今後も、社員と経営陣の心が思わず動いた結果、両者がより深くつながるようなカルチャーデザインを手がけていきたいです。

理念と日々の行動をつなげるために、一貫したデザインを

2024年10月12日から13日に開催されたDesignship 2024にて、ウエディングパークは「未来を創るための組織デザイン」をテーマに掲げたパネルディスカッションに参加。組織デザインにおける戦略や取り組みについて議論しました。

登壇したのは、ファインディ株式会社 デザインマネージャーの向晃弘さん、株式会社キュービック 執行役員CDOの篠原健さん、株式会社コンセント サービスデザイナー・デザインストラテジストの成瀬有莉さん、そしてウエディングパーク カルチャーデザイナーの笹原光さんです。モデレーターは、一般社団法人デザインシップの高野葉子さんが務められました。

まずは、カルチャーに取り組んでいる主体について。ファインディとウエディングパークはカルチャー推進の専門チーム、コンセントは各部署のマネージャーによるイニシアチブ組織が挙げられました。

そして共通していたのが、デザイナーがカルチャー形成に関わり、「組織」をデザインしている点です。

キュービック 篠原「当社では、組織デザインの指針となるミッション・ビジョン・バリュー(以下、MVV)の策定から、MVVを体現するカルチャーの施策まで、デザイナーが手がけています。これは、MVVを掲げるだけではなく、社員が日常的に感じ取れる『体験』として具現化するために、デザインが不可欠だと考えているからです」

株式会社キュービック 執行役員CDOの篠原健さん

キュービック 篠原「MVVが決まると、次はビジョンを実現するために必要なカルチャーとは何かを議論するんです。そしてその議論を踏まえて、カルチャーを浸透させるためにクレド(行動指針)や社員総会といったコミュニケーション手段をデザインする。このような進め方で、社員がカルチャーを体感し体現できる仕組みを設計してきました。

MVVからカルチャー施策まで、理念を実践するプロセス全体をデザイナーが一貫して手がけることで、理念と日々の行動がつながり、カルチャーがより浸透しやすくなると考えています」

キュービックの事例のように、組織カルチャーの設計にデザイナーが関わっていくには、どのようなアクションが求められるのでしょうか。

ウエディングパーク 笹原「私がカルチャーデザイナーに就任した際は、社内で初めてのポジションで、役割が明確に決まっていなかったんです。そこで、経営陣に見える形でデザインの価値を発揮し続けることで、組織デザインの必要性を認識してもらえるようにしました。

最初に依頼された仕事は、社内で掲げる半期スローガンのビジュアル制作です。しかし、デザインの役割は単に形にするだけでなく、カルチャー推進にもっと広く貢献できると考えました。そこで経営陣に提案を重ねながらデザインが貢献する幅を広げていき、現在では、スローガンを形にする前の思考整理から発表時の体験設計まで、デザイナーが関わっています」

議論の最後にはキュービックの篠原さんが「カルチャー施策では社内の誰もお客さんではありません。未来に向けて組織をつくる視点で、ぜひ一緒にカルチャーを育てていきましょう」と呼びかけ、50分間にわたるパネルディスカッションが締めくくられました。

ウエディングパークは今後も、創業以来20年以上かけて育ててきたカルチャーを軸に、「技術とデザイン」の力で社会に新たな価値を生み出し続けます。

※取材対象者の所属、役職および掲載記事の内容は取材当時のものです

取材・文:菊池百合子 / 写真:伊藤メイ子(インタビュー)、

関口佳代(Designship) / 企画編集:ウエディングパーク

組織デザインの一環として、ウエディングパークのカルチャーを言語化してまとめた冊子「Wedding Park Ship」を制作しました。ビジョンの実現に向けて、ウエディングパークらしく挑戦していく意志が込められています。

当記事の笹原がプロジェクトメンバーとして携わった1冊の全ページを公開しているので、ぜひこちらからご覧ください。

新連載 「わたしたちの『デザイン経営STORY』」をスタートします。

新連載 「わたしたちの『デザイン経営STORY』」をスタートします。  デジタル広告にもデザイン経営を。業界で唯一「Google Premier Partner」認定を受け続ける意義とは【わたしたちの「デザイン経営STORY」 #5】

デジタル広告にもデザイン経営を。業界で唯一「Google Premier Partner」認定を受け続ける意義とは【わたしたちの「デザイン経営STORY」 #5】  “らしさ”を実現できる結婚式場と巡り逢えるメディアを目指して。9度目の大規模バージョンアップで実現したい未来とは

“らしさ”を実現できる結婚式場と巡り逢えるメディアを目指して。9度目の大規模バージョンアップで実現したい未来とは